13.10.2019 - 9.2.2020.

HTWL. Der Twiel im Blick.

Eine Jubiläumsausstellung

Im Hegau – einst ein historischer Gau des Herzogtums Schwaben, heute eine von Vulkankegeln bestimmte Ferien- und Burgenlandschaft nordwestlich des Bodensees – ragt, auf Grund seiner kuppigen Form, ein Berg heraus: der Hohentwiel. Der steil aufragende Phonolitkegel wird von einer der größten Festungsruinen Deutschlands bekrönt. Jahrhundertelang war die württembergische Festung eine Exklave in der vorderösterreichischen Landschaft, ab 1810 im badischen Territorium. Im Zuge der baden-württembergischen Gebietsreform wurde der Hohentwiel erst 1969 aus der vormals württembergischen Gemarkung des damaligen Oberamtes Tuttlingen in jene (badische) Stadt umgemeindet, die den Namen „ihres Hausberges“ im Zusatz führt: Singen am Hohentwiel.

Das 50jährige Jubiläum ist Anlass für die gemeinsame Ausstellung: „HTWL. Der Twiel im Blick.“ des Kunstmuseums Singen und des Stadtarchivs Singen in den Räumen des Kunstmuseums Singen.

Kunstwerke vom 17. Jahrhundert bis heute

Nur zögerlich etablierte sich im 17. Jahrhundert auch im Bodenseeraum die Landschaftsmalerei als eigenständige Bildgattung. Schon ein erster, kursorischer Blick macht deutlich, dass zahlreiche bekannte wie auch weniger prominente Künstler seit dieser Zeit bis heute den Hohentwiel immer wieder neu und erstaunlich „anders“ dargestellt haben.

So lag es nahe, ausgehend von den eigenen, reichen Sammlungsbeständen im Stadtarchiv Singen und im Kunstmuseum Singen, die Geschichte der bildkünstlerischen Darstellung des Hohentwiel umfassender und erstmals als Teil der allgemeinen wie der Geschichte der Landschaftsmalerei im Hegau und am Bodensee darzustellen. Wertvolle Leihgaben aus öffentlichen Museen und privaten Sammlungen in der Schweiz und aus Deutschland runden die Ausstellung ab.

Rund 250 Kunstwerke erwarten den Besucher. Der Fokus liegt auf den Stichen, Veduten, Gemälden und Zeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts, doch reicht der zeitliche Bogen der Schau von 1643 bis zur zeitgenössischen Kunst.

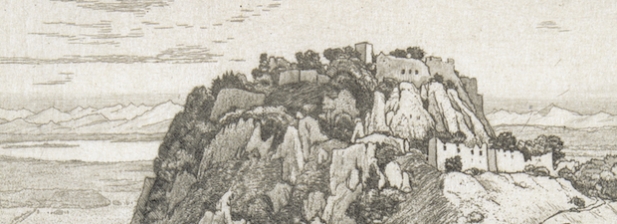

Frühe Stiche

Die Ausstellung setzt ein mit den berühmten Ansichten und Stichen der unzerstörten Festung und von deren Belagerungen im Dreißigjährigen Krieg. Der wohl bekannteste unter den frühen Stechern war Matthäus Merian der Ältere (1593-1650), der als Verleger seine Werke weit zu streuen vermochte. Hinzu kommen weitere (Teil-)Darstellungen der Befestigungsanlage sowie Veduten des 18. Jahrhunderts und der Biedermeierzeit von ca. 1815 bis 1848.

Der Hohentwiel in der Kunst der Romantik und des Historismus

1801 wurde die württembergische Landesfestung auf Anordnung Napoleons I. (1769-1821) geschleift. In der Romantik und im beginnenden Historismus trat mehr und mehr die romantische Darstellung der Ruine und die Fantasie einer imaginierten Gipfelburg in den Vordergrund. Auch die Einbettung des hoch aufragenden Berges unter die Hegauberge – der Schriftsteller Ludwig Finckh (1876-1964) sprach von „des Herrgotts Kegelspiel“ –, dessen Darstellung als steil aufragende Erhebung im Vordergrund oder als „Point de vue“ weiter Bodenseelandschaften kamen hinzu. Aber auch der Blick herab vom Hohentwiel „zum See“ wurde in Zeiten des einsetzenden Tourismus immer beliebter. Mit dem Ausbau Singens zum Eisenbahnknotenpunkt wurde „Deutschlands mächtigste Burgruine“ für Reisende und Ausflügler leicht erreichbar. Immer mehr, teilweise auch aufwändig kolorierte Holz- und Stahlstiche erschienen und machten die „reizvolle Hegaulandschaft“ bekannt. Sie wurden als Einzelblätter gedruckt oder in Mappenwerken und illustrierten (Reise-)Büchern ediert. Für betuchtere Käufer und Sammler entstand ein Kunstmarkt, für den zahlreiche Maler kleinere und größere Landschaftsgemälde schufen, in die der Hohentwiel mal mehr, mal weniger prominent eingebaut wurde.

Die gezeigten Gemälde von Joseph Mosbrugger (1810-1869), Friedrich Thurau (1812-1888), Louis Mayer (1791-1843), Jakob Eggli (1812-1880), später dann von Albert Kappis (1836-1914) oder Emil Thoma (1869-1948) stehen für diesen Abschnitt der Ausstellung.

Der Hohentwiel in der Kunst der Moderne

Um 1900, mit Beginn der Moderne, tritt in der Kunst die bildlich-malerische wie tiefenräumlich sich entfaltende Darstellung der Natur in den Hintergrund. Eine deutlich subjektivere Erfassung atmosphärischer Phänomene und die Wahl individuell geschauter Ausschnitte werden bestimmend. So treten neben die Zeichnungen und Gemälde des malerischen Realismus zunehmend Werke der Freilichtmalerei. Ölstudien und –skizzen werden bei Sammlern immer beliebter.

Dass in der Singener Ausstellung nahezu alle Bilder vom Hohentwiel des bedeutenden schwäbischen Freilichtmalers Gustav Schönleber (1851-1917) erstmals wieder zu sehen sind und neben anderen Freilichtbildern, z.B. einer Maria Caspar-Filser (1878-1968), gezeigt werden können, darf als ein besonderer Glücksfall gewertet werden.

Der Hohentwiel in der Kunst der Neuen Sachlichkeit

Erstaunlich auch, dass gleich mehrere Maler der Neuen Sachlichkeit den Hohentwiel dargestellt haben: Arbeiten von Georg Schrimpf (1889-1938), Franz Lenk (1898-1968), Adolf Dietrich (1877-1957) und Paul Kälberer (1896-1974) sowie ein ganzer Werkblock an Zeichnungen und Gemälden von Otto Dix (1891-1969) werden prominent gezeigt.

Bewusst werden diesen neusachlichen die veristischen, in der Tradition eines Hans Thoma (1839-1924) stehenden Werke der „Bodenseemaler“ Heinrich Lotter (1875-1941), Hans Dieter (1881-1968), Walter Waentig (1881-1962) und Bernhard Schneider-Blumberg (1881-1956) gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung steht nicht zuletzt für den Konflikt um die Rezeption der neusachlichen Landschaftsmalerei in der Zeit des Nationalsozialismus. Demgegenüber blieb eine expressionistisch geprägte Kunst in der Art eines Heinrich Nauen (1880-1940) in der Region eher selten.

Der Hohentwiel in der Kunst nach 1945

Nach Kriegsende 1945 wird die Landschaftsmalerei inhaltlich neu entdeckt. Unter dem Eindruck des Wiederanschließens an expressionistische Traditionen und an die französisch inspirierten Moderne schufen nun vermehrt in der Region lebende und arbeitende Künstler, darunter zahlreiche „Höri-Künstler“, ein neues, farbstarkes Bild vom Hohentwiel.

Gemälde, Zeichnungen und Druckgraphiken von Karl Oßwald (1925-1972), Carl Roesch (1884-1979), Jean Paul Schmitz (1899-1970), William Straube (1871-1954), Rudolf Stuckert (1912-2002) oder Rose Marie Schnorrenberg stehen für diesen Neuanfang. Eine Werkgruppe von Curth Georg Becker (1904-1972) rundet diesen Ausstellungsteil ab.

Der Hohentwiel in der zeitgenössischen Kunst

Während zu Zeiten der frühen Moderne in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und für die Avantgarden des frühen 20.Jahrhunderts die Landschaft ein zentrales Thema und Katalysator für bildliche Abstraktionsprozesse war, verlor die Gattung seit den 1960er Jahre an Bedeutung. Erst in den letzten Jahren – unter dem Eindruck einer neu einsetzenden Reflektion über den Realitätsgehalt von Bildern, dem „Ende“ der analogen Fotografie und des Disputs über Begriffe wie „Heimat“ und „Landschaft“ in einer zunehmend globalisierten Welt – kommt es in der zeitgenössischen Kunst zu Neuinterpretationen der heimischen Landschaft. Die Ausstellung schließt bewusst mit dem paradoxen Gemälde „Hegau“ von Matthias Holländer (*1954) und der Videoarbeit „Handlauf Hohentwiel“ des performativ arbeitenden, im nahen Müllheim (Thurgau) lebenden Künstlers Christoph Rütimann (*1955).

Abgerundet wird der Blick auf den Hohentwiel durch historische, dokumentarische und künstlerische Fotografien, Modelle, Panoramen sowie illustrierte Bücher aus der Hegau-Bibliothek Singen, die in die Schau integriert sind.

Widerholt und Scheffel - zwei bildprägende Persönlichkeiten

Zwei Persönlichkeiten haben die Wahrnehmung des Hohentwiel durch die Zeiten hindurch stark geprägt. Kunstwerke, die den Kult um diese beiden Persönlichkeiten bezeugen, sind als thematische Blöcke in die weitgehend chronologische Abfolge der Ausstellung eingestellt.

Konrad Widerholt (1598(?)-1667), der Kommandant, Kriegsunternehmer und Verteidiger der Festung Hohentwiel im Dreißigjährigen Krieg, wurde im Herzogtum und späteren Königreich Württemberg als „schwäbischer Held“ verehrt. Sein Andenken blieb in der „vaterländischen“ Geschichtsschreibung eng mit dem Hohentwiel verknüpft. Nicht zuletzt seinetwegen stieg der Twiel von einer der württembergischen Landesfestungen zum herausragenden Berg in der württembergischen Landesgeschichte auf.

1855 veröffentlichte Joseph Victor von Scheffel (1826-1886) seinen historischen Roman „Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert.“, dessen Handlung rund um den mittelalterlichen Mönch Ekkehard zu weiten Teilen auf der Burg Hohentwiel angesiedelt ist. Das Werk vereinte unterhaltsam zwei prägende Grundströmungen der besseren Stände – bürgerliche Bildungskultur und nationale Begeisterung. Scheffel stieg in die Riege der meistgelesenen Autoren und Dichter der Kaiserzeit auf. Der Roman erzielte über 90 Auflagen und wurde vielfach illustriert, darunter auch von seinem Künstlerfreund Anton von Werner (1843-1915). Scheffels Roman rückte den Hohentwiel neu in den Blick der wilhelminischen Öffentlichkeit. In der Ausstellung sind nicht nur Werners, sondern auch Zeichnungen Scheffels und illustrierte Ekkehard-Ausgaben zu sehen.

Welcher Hohentwiel?

Die Singener Ausstellung „HTWL.“ rückt die Bildgeschichte des Twiel in den Blick.

Standen Begriffe wie „Landschaft“ und „Heimat“ ursprünglich eher nüchtern für Zugehörigkeiten zu bestimmten Orten oder Regionen, so wurden sie in der bürgerlichen Neuzeit und nicht zuletzt über die Kunst in kollektive ästhetische Vorstellungen und in (senti) - mentale Identität stiftende Ideen von Raum umgeprägt. Nie aber konnten diese Kategorien fest und endgültig abgegrenzt werden. Und so ist es eine der wesentlichen Intentionen der Ausstellung, die Abfolge der Hohentwiel-Bilder mit der Frage zu verbinden, welcher Twiel denn gemeint ist:

Ist es die württembergische Landesfestung?

Oder die romantische Burg?

Ein historisches, gar nationales Denkmal?

Ist es die Ruine in badischer Landschaft?

Der „Hausberg“ der Singener?

Ist der Berg lediglich ein topographischer Ort?

Ein touristisches Ziel inmitten der ursprünglichen Hegauvulkane?

Ein „Point des vue“ am Ende der weiten Bodenseelandschaft?

Wer also hat wann welches Bild vom Hohentwiel gezeichnet und geprägt? Und welchen Anteil hatten und haben daran – vom späten Barock bis in die zeitgenössische Kunst – die Künstler und ihrer Auftraggeber?

Katalog als Ertrag der Forschung

„HTWL. Der Twiel im Blick.“ konfrontiert unsere heutigen Wahrnehmungen mit historischen Ansichten vom und über den Hohentwiel. Am Ende der Ausstellung mündet die Auseinandersetzung mit diesen Spannungsverhältnissen in eine Publikation, in der unterschiedlichste Blicke auf den Hohentwiel in Aufsätzen behandelt und in einem großen Abbildungsteil dokumentiert werden. Dieser wird als Ertrag der Recherche und als Beitrag zur Forschung über die Ausstellung hinaus bleiben.